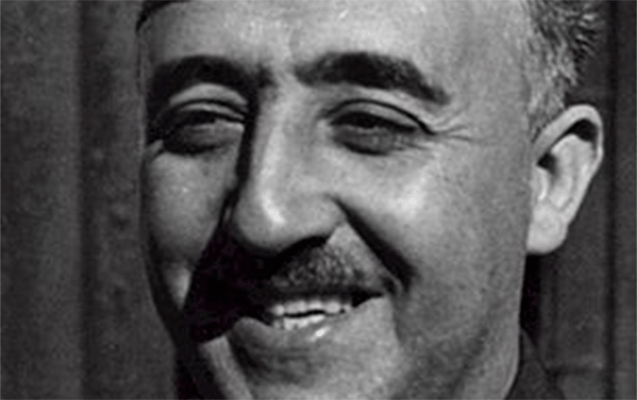

El Gran Wyoming y la simplificación sin gracia

En un reciente monólogo de El Gran Wyoming en El Intermedio, el presentador recuperó una anécdota del dictador Francisco Franco con el escritor José María Pemán: al quejarse Pemán de algún subordinado del régimen, Franco le respondió: “Pemán, haga como yo, y no se meta en política”. Wyoming comentó que, en aquella época, meterse en política “solo traía dolores de cabeza, especialmente cuando te la cortaban”. Puro humor de saldo: fácil, repetido, y pensado para el aplauso superficial.

Dejando a un lado la exageración del «maestro de la sátira», cuando alguien suelta que, en la España de Franco, “meterte en política solo traía dolores de cabeza”, no está exagerando del todo. Muchos lo pensaban de verdad. Especialmente quienes vivían del día a día, querían progresar, formar una familia, tener un empleo, comprar una casa, ver cómo sus hijos estudiaban… no tanto destacar por sus ideas políticas. Pero esa frase, aunque cierta, no cuenta toda la historia.

En los años que siguieron a la Guerra Civil, España estaba rota. Ciudades bombardeadas, fábricas inutilizadas, caminos destruidos, importaciones complicadas, poca capacidad para comerciar con el exterior… Era difícil arrancar. Y al principio, el régimen apostó por la autarquía: depender lo menos posible de otros, producir lo propio, controlar mucho los precios, las importaciones, el comercio. Eso ayudó a evitar ciertas dependencias externas, pero también ralentizó la recuperación.

El punto de giro llegó hacia final de los años 50. De pronto, con el Plan de Estabilización, ciertas puertas se abrieron al exterior, la inversión extranjera empezó a tener cabida, se liberalizó parte de la economía, se permitieron reformas que incentivaron el crecimiento. Poco a poco, España empezó a parecerse más a otros países de Europa Occidental, al menos en ritmo de desarrollo.

Y entonces llegaron los años en los que muchos empezaron a ver cambios reales: más industria, más ciudad, menos oscuridad rural, más trabajo en fábricas, carreteras que conectaban, tiendas con más productos, automóviles, viviendas nuevas, hospitales, turismo, servicios. Muchos vidas sencillas mejoraron. No todo fue ideal; hubo inflación, crisis internacionales, diferencias entre regiones, personas que vivieron peor. Pero para muchas familias, lo que antes era escasez y lucha pasó a ser cierta expectativa de prosperidad.

Hoy, cuando recordamos esos años, necesitamos mirar con ojos completos: reconocer lo que se consiguió. Hay razones económicas y sociales para entender por qué mucha gente aceptó aquel sistema, por qué confió en él, por qué buscó trabajar, progresar y proteger a su familia más que pelear políticamente.

Muchas de las bases estructurales, muchas instituciones, muchas costumbres, muchas vías de comunicación, muchas maneras de trabajar y de organizar la economía de hoy, se heredaron, se transformaron, se adaptaron.

En la España de posguerra muchos preferían «no meterse en política» no para que no les cortaran la cabeza como dice El Gran Wyoming sino para construir algo que parecía progresar de verdad: paz, orden, mejoras materiales, barrios nuevos, empleos industriales, servicios públicos más visibles. Aquella decisión de “no figurar” fue para algunos un camino hacia la estabilidad, antes que hacia el conflicto, lo que permitió que el país creciera con una cierta cohesión práctica.

Hoy, todo gira más en torno a intereses partidistas o económicos, perdiéndose la prioridad de la organización social y la paz como fin común. Pero no oirás hablar de esto en ningún monólogo del mayor bufón de la corte.